Представляем список легальных онлайн-казино Беларуси. На этой странице разберём сильные и слабые стороны каждой платформы, расскажем, на что нужно обращать внимание при выборе сайта для ставок и представим три лучших казино онлайн для пользователей из Беларуси.

Топ-3 онлайн-казино в Беларуси — обзор Academ.by

Betera

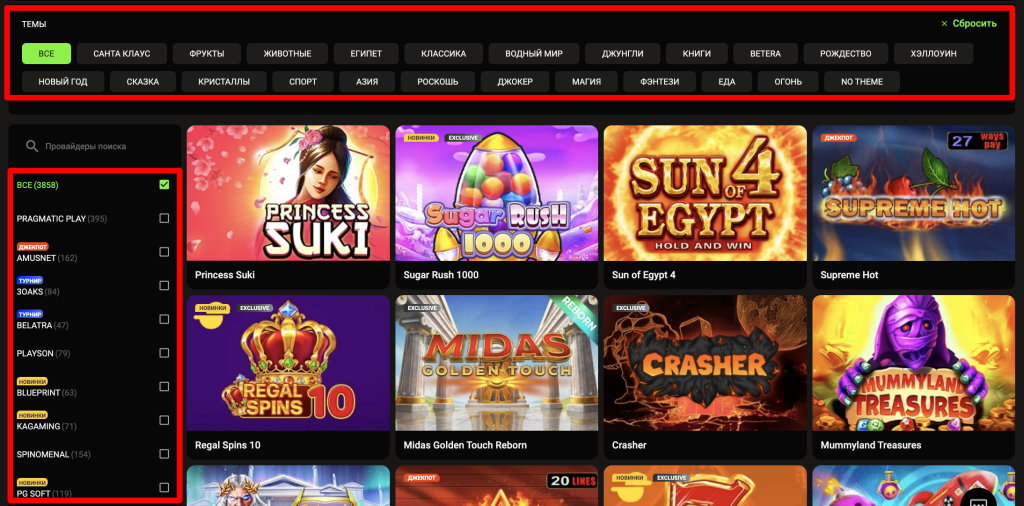

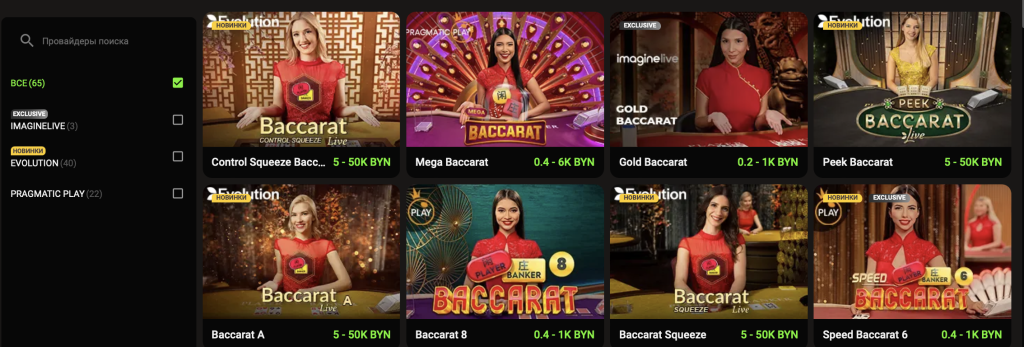

Betera предлагает более 3800 слотов и более 370 столов для настольных игр, среди которых баккара, блэкджек, рулетка, покер и шоу игры. Найти подходящий тип развлечения можно с помощью фильтров по категориям, темам или через поиск. Также слоты легко отсортировать по провайдерам — их в казино больше 60-ти.

В качестве приветственного бонуса оператор выдаёт игрокам по 100 фриспинов номиналом 0,20 BYN за депозит от 10 BYN. Для отыгрыша их надо прокрутить один раз в течение 7 дней.

Преимущества:

- Более 4500 развлечений

- Фильтры по провайдерам, темам и категориям

- Мобильные приложения для iOS и Android

Недостатки:

- Мало акций для зарегистрированных пользователей

Maxline

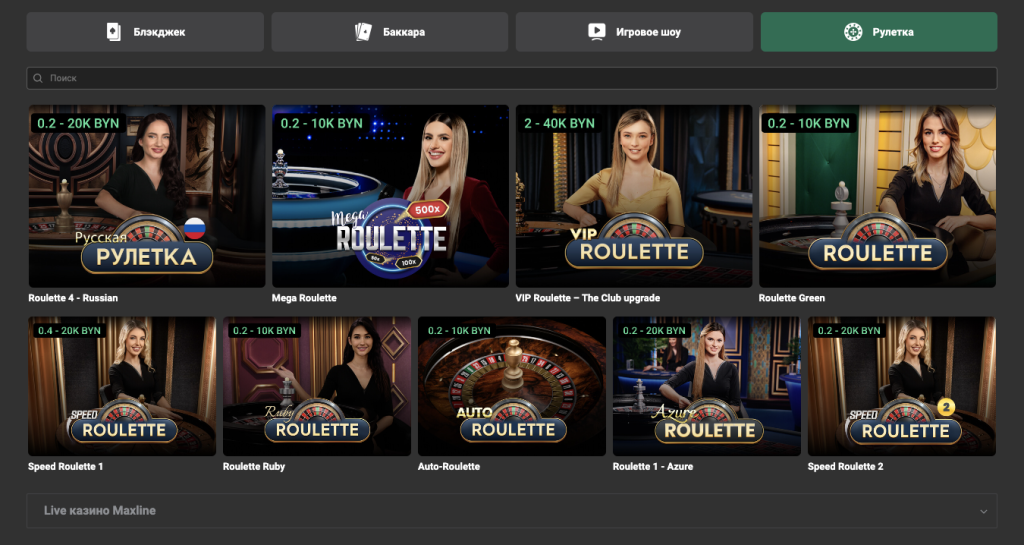

В «Макслайне» для игроков доступны более 1700 автоматов, 64 стола для блэкджека, 21 — для баккары, 9 — для рулетки и 5 — для игровых шоу. Казино привлекает пользователей большим количеством акций, турниров и наличием демо-версий слотов.

Оператор предлагает новичкам 222 бесплатных вращения. Для их получения нужно создать аккаунт с промокодом 222FS, идентифицировать его и пополнить счёт на сумму от 20 BYN. Вейджер бонуса — х1. Срок действия — 24 часа.

Преимущества:

- Много акция для действующих игроков

- Более 1800 развлечений

- Демо-версии популярных слотов

- Приложения для iOS и Android

Недостатки:

- В разделе «Live Казино» нет покера

- Мало столов с рулеткой

Fonbet

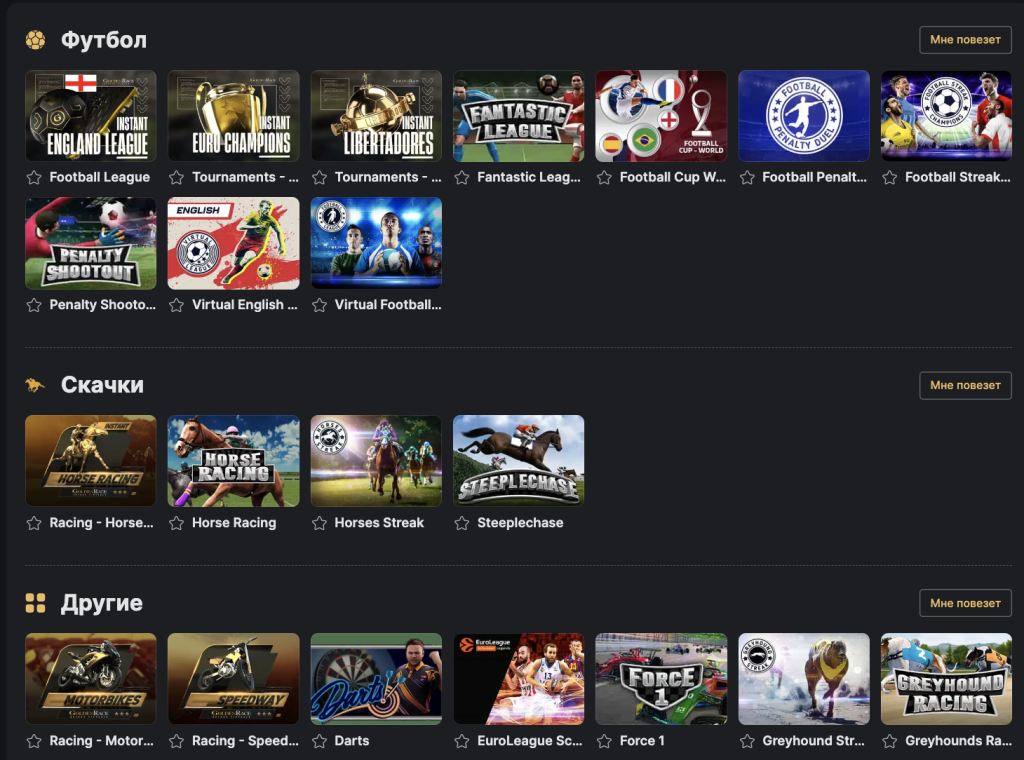

Клиенты «Фонбета» могут выбирать из 2650+ слотов и 80+ настольных игр. Также для них доступны различные ТВ-игры, быстрые игры и «Виртуальный спорт». Все активности сортируются по категориям, провайдерам и темам.

Бонус для новичков — 80 спинов за депозит от 10 BYN. Поощрение действительно 5 дней.

Преимущества:

- Более 2650 слотов и 80 карточных игр

- Демо-режим для незарегистрированных игроков

- Приложения для iOS и Android

Недостатки:

- Нет видеопокера

Законно ли играть в онлайн-казино в Беларуси?

Азартные игры в стране разрешены для граждан старше 21 года. Лицензии для работы операторов выдаёт Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Это разрешение на деятельность гарантирует клиентам безопасную игру.

Игра в нелегальных конторах также возможна, но мы не рекомендуем регистрироваться и делать ставки в таких казино. У вас могут возникнуть проблемы с выплатами выигрышей, дополнительными проверками и т.п.

Главные критерии при выборе онлайн-казино

В первую очередь убедитесь в наличии лицензии от МНС. Далее представляем пять важнейших факторов при выборе подходящего оператора.

Каталог игр и провайдеров

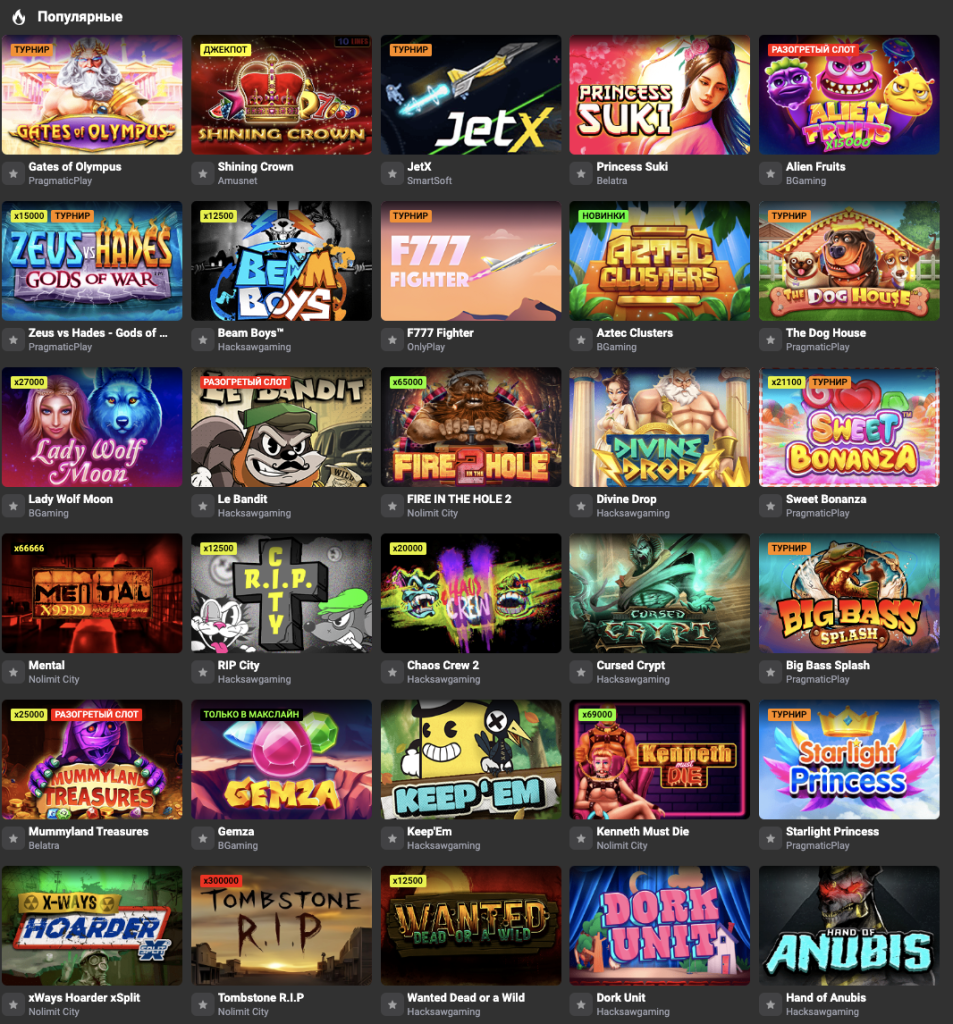

Проверьте ассортимент развлечений онлайн-казино. Чем он будет шире, тем больше вариантов для игры вы найдёте. Обратите внимание на интересующие именно вас слоты и настольные игры. Лучший выбор игровых автоматов предлагает Betera. Блэкджек, баккара и рулетка, широко представлены в Maxline, Fonbet, Marathonbet и на других платформах.

Акции

Изучите действующие бонусы для новых и ранее зарегистрированных игроков. Посмотрите, какие поощрения в них можно получить — фриспины, кеш-бонусы, кешбэк. Сразу же ознакомьтесь с условиями получения и использования подарков, чтобы узнать, стоит ли за них бороться. Затем сравните предложения от разных казино.

Например, в Betera за регистрацию можно получить 100 бесплатных вращений, Maxline регулярно запускает казино-турниры, а Fonbet подготовил программу лояльности для активных игроков.

Платёжные методы

Ознакомьтесь с доступными платёжными системами, лимитами на депозит и вывод средств. Выбирайте тех, которые предлагают надёжные, безопасные и подходящие вам варианты. Среди самых популярных — банковские карты, терминалы для оплаты, мобильные операторы и другие.

Количество доступных способов пополнения и вывода идентично на многих платформах. Основные отличия — в лимитах. Самые низкие, например, — в Maxline. Через пункты приёма ставок казино минимальный депозит составляет 0,01 BYN.

Мобильное приложение

Оцените возможности мобильного софта. Уделите внимание скорости работы, плавности перемещения по разделам, качеству графики и анимации. Некоторые игры требуют больших ресурсов, из-за которых устройства могут лагать.

Мобильные приложения на iOS и Android есть у четырёх белорусских онлайн-казино — Maxline, Betera, Fonbet и Marathonbet. Grandcasino и Brazino777 представили программы только для Android.

Служба поддержки

Во время игры на сайте онлайн-казино вы можете столкнуться с различными проблемами. В этом случае важное значение имеет скорость и качество работы службы поддержки. Лучшие компании предлагают круглосуточную помощь через удобные каналы связи — в онлайн-чате на сайте и в приложении, по телефону, email и т.д.

Игры легальных онлайн-казино в Беларуси

На белорусских онлайн-платформах наиболее распространены слоты, блэкджек, баккара и рулетка. Также некоторые компании предлагают видеопокер.

Рассмотрим каждый тип развлечений и приведём к ним примеры.

- Слоты. В белорусских онлайн-казино представлены тысячи автоматов на различную тематику от множества разработчиков. Среди последних выделяются Pragmatic Play и Belatra. Первый провайдер предлагает клиентам более 300 слотов, а второй — местный производитель. Самые популярные игры — Gates of Olympus, Princess Suki, Sweet Bonanza и т.п.

- Блэкджек. Представлен во всех онлайн-казино в разных количествах. Например, в «Марафонбете» есть 31 слот для блэкджека. Поставляют игру два разработчика — Evolution и Pragmatic Play.

- Баккара. По количеству доступных для игры столов не уступает блэкджеку. Например, в списках «Бетеры» значится 65 столов с традиционной и быстрой баккарой от таких разработчиков, как Imaginelive, Evolution и Pragmatic Play.

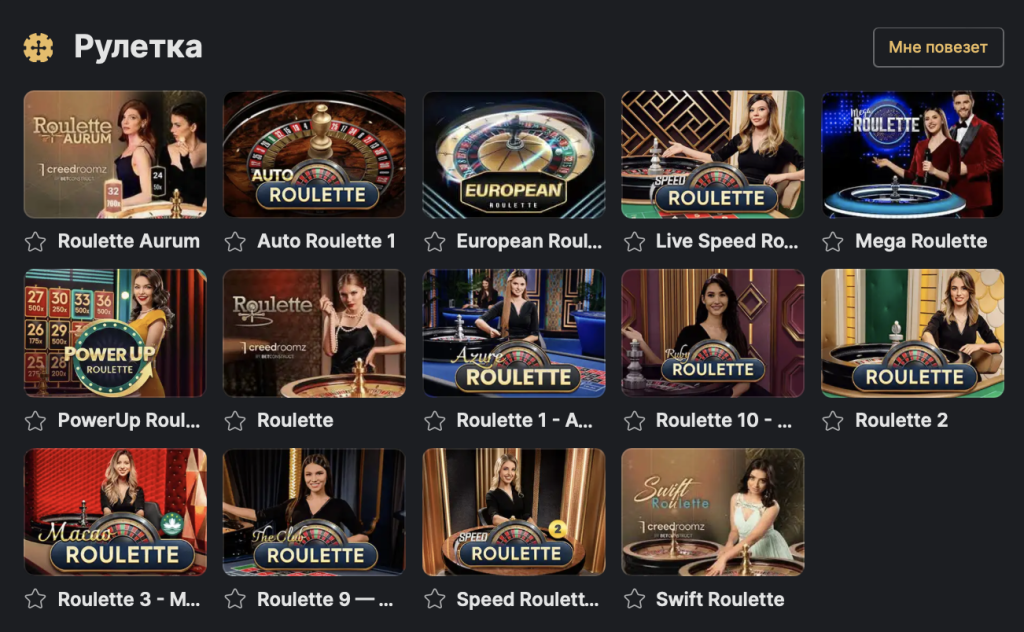

- Рулетка. Белорусские платформы обычно предлагают небольшое количество столов. Например, в «Фонбете» всего 14 рулеток, большая часть которых европейские.

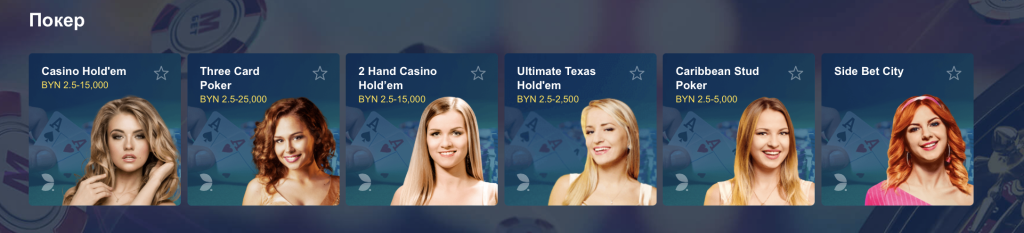

- Видеопокер. Игра не особо популярно у белорусских казино, поэтому есть не у всех операторов. Например, покер представлен в «Марафонбете», и то в небольшом количестве — 6 столов.

Ответственное отношение к азартным играм

Согласно исследованию «Республиканского научно-практического центра психического здоровья», более трёх миллионов белорусов страдают игровой зависимость. Из них около 240 тысяч граждан посещают сайты онлайн-платформ более 10 раз в месяц. А 2,4% из них нуждаются в серьёзном лечении.

Мы призываем вас ответственно подходить к игре. Заранее определите размер своего банкролла, который значительно не повлияет на ваш уровень жизни в случае потери средств. Относитесь к азартным играм как к развлечению. Не воспринимайте их как способ возможного стабильного заработка. Также не старайтесь моментально вернуть деньги после проигрыша, ставки на эмоциях могут привести к ещё более крупным потерям.

Если вы чувствуете, что вам трудно себя контролировать, используйте инструменты самоисключения или обратитесь в специализированные лечебные учреждения. Информацию о них можно найти на сайтах онлайн-казино в разделе «Ответственная игра» или на сайте регулятора.

Часто задаваемые вопросы

Легальные операторы обладают лицензией от МНС РБ. Также их деятельность контролируется государством. Денежные средства и персональные данные клиентов находятся в сохранности. В случае возникновения спорных ситуаций пользователи легальных сайтов смогут решить вопрос в судебном порядке.

Лицензированные казино Беларуси предлагают пользователям тысячи слотов и столов с настольными играми. Помимо привычных игровых автоматов, платформы предлагают игры в блэкджек, баккару, покер и рулетку. Также присутствуют ТВ-шоу, быстрые игры и виртуальный спорт.

В белорусских онлайн-казино игроки могут воспользоваться инструментами самоограничения и самоисключения. Также на сайтах азартных платформ представлены списки государственных организаций, которые помогают решить проблемы с влечением к играм. Например, это центр психического здоровья в Минске, программа «Аметист» и клинический центр психиатрии и наркологии в Витебске.